上智大学言語教育研究センター長

吉田 研作 氏

- 教育

- 学校

小学・中学・高等学校とは異なる大学における英語教育の変遷

応用言語学を専門とし、学習指導要領で求められている英語力についての研究・分析などを行う、上智大学言語教育研究センター長の吉田研作氏は、文部科学省が策定した「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」の第1研究グループ・リーダーや、同省「英語教育の在り方に関する有識者会議」の座長なども歴任されています。小学・中学・高等学校と大学における英語教育の変遷と、これからの方向性について話を伺いました。

初めて学習指導要領が策定された段階で、既に4技能習得が掲げられていた

今、日本における学校の英語教育は、従来の訳読を中心とした授業から、「聞く」「読む」「話す」「書く」の4技能を、バランスよく育成する授業へと変わり始めています。

しかし元々は、1947年に文部省(現在の文部科学省)が初めて学習指導要領(試案)を策定した時点で、英語教育は訳読が目的ではなく、4技能の育成を目指すことが掲げられていました。その後も学習指導要領が改訂される過程で、「コミュニケーション」といった文言が盛り込まれ、4技能を学び、それらを活用できるようにすることが、より強く打ち出されるようになっていきました。

一方、学校教育の現場においては、訳読や文法学習中心の授業から抜け出せずにいました。その背景には、高等学校や大学の入試があります。入試問題が知識偏重型のため、授業もそれに対応せざるを得ないというのが現場の考え方でした。

大学の教職課程でも、4技能を育成するための指導法について教科教育が十分に行われてこなかったため、大学を卒業して学校に赴任する英語教員自身、旧来以外の指導法を身に付けることができないという状態が続きました。

小学・高等学校での英語教育が変わる中、今後変化が求められる中学校での教育

こうした状況にようやく変化が現れ始めたのは、2000年代に入ってからのことです。03年、文部科学省は「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」を策定。入試の改善や教育内容の改善、英語教員の資質向上や指導体制の充実、小学校の英会話活動の充実などの施策を打ち出し、それぞれ実践していきました。

この中の1つに、英語教育に力を入れている高等学校を指定して支援する、「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)」事業がありました。同事業では、指定校が取り組んだカリキュラム開発や指導法についての成果やノウハウを他校にも広めることで、日本の高等学校全体の英語教育の底上げが図られていきました。この頃から、高等学校の英語の授業風景が、よりコミュニカティブな活動を取り入れたものへと変わっていきました。

また現行の学習指導要領が策定されると、11年4月1日から、小学校5、6年生において「外国語活動」が必修になりました。これは英語を知識として教え込むのではなく、音声を中心に慣れ親しむことで、英語を使って積極的にコミュニケーションを図ろうとする子どもの育成を目指したものです。そして次期学習指導要領(20年4月1日施行)では、ついに小学校でも、「英語」が正式な教科として、5、6年生を対象に導入されることになります(外国語活動は3、4年生を対象に実施)。英語の教科化により、従来の外国語活動の「聞く」「話す」に加えて、「読む」「書く」についても学ぶことになるのです。ただし、コミュニケーション中心になることは、「外国語活動」と変わらないでしょう。

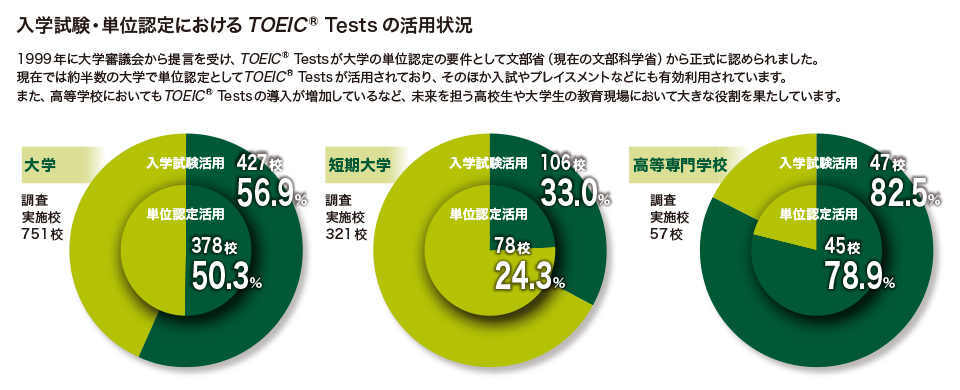

更に、英語教育が変わらない大きな要因とされてきた大学入試も、変革の時を迎えています。まず、AO入試や推薦入試で、4技能を測る入試が広がり始めました。次いで一般入試でも、受験生の4技能の習得度を測る手段として、TOEIC Programのような、民間の外部検定試験の成績を評価に用いる大学が増えています。そして20年度の入試より、「大学入試センター試験」に代わって実施される「大学入学共通テスト」では、以前よりもリスニングの配点が上がり、リーディング100点、リスニング100点の均等配点になります。

大学入試が変われば、高等学校の英語教育は更に4技能を重視したものへと変わらざるを得なくなります。そのような中、急ぎ実行すべきなのが、中学校における英語教育の改革です。小学校でせっかく英語を使い、積極的にコミュニケーションをとろうとする子どもが育ったとしても、中学校で従来通りの訳読・文法学習中心の授業を展開してしまうと、かえって英語嫌いを増やすことになりかねません。

中学校の教員は、部活動の顧問や生徒指導などに追われ、小学・中学・高等学校の中で最も多忙であると言われています。中学校の英語教育を変えていくためには、まず教員が、教材研究や授業研究に十分な時間を割ける体制を整えていく必要があります。

大きく変わる可能性がある大学全体での英語教育

一方大学の英語教育の変遷は、小学・中学・高等学校とは異なります。

1950年代前半の大学の英語科目は、専門科目の補助という位置付けでした。経済学にしても工学にしても、専門的な勉強をするためには学術書を原書で読み、それを訳しながら理解していくことが求められます。当時の英語科目は、その原書を読むために必要となる英語力を、学生に身に付けさせることを目的に設置されたのです。必然的に授業内容は、訳読中心にならざるを得ませんでした。

50年代後半になると、大学設置基準によって外国語は科目として独立し、1外国語8単位以上修得することが卒業要件となりました。ただし独立したとはいえ、訳読中心の授業であることには全く変わりありませんでした。

大学の英語教育の変化のきっかけは、91年に大学設置基準の大綱化によって1外国語8単位以上の規制が撤廃され、英語教育のカリキュラムを、比較的自由に組むことが可能になったことです。またこの時期はアメリカを中心に、応用言語学の分野で第二言語習得や語学教授法の研究が活発に行われ、最先端の研究をすべく、日本からも数多くの若手研究者がアメリカに留学しました。そして彼らは留学先で学んだ成果を日本に持ち帰り、大学の英語の授業に取り入れていきました。

更に、2014年より文部科学省が開始した「スーパーグローバル大学(SGU)創成支援事業」も、大学の英語教育改革を加速させるエンジンになっています。この事業に指定された大学では、例えばオールイングリッシュで行う専門科目の授業が数多く配置され、英語による授業のみで学位が取れるコースが用意されたりしています。こうした大学が登場すると、SGUに指定されていない大学も、学生を確保するためにこの動きに追随せざるを得なくなり、日本の大学全体の英語教育が大きく変わる可能性があります。

小学・中学・高等学校、そして大学の英語教育改革が急速に進む中、どのような英語力を持った生徒や学生が育っていくのかを注意深く見守りながら、これから必要となる英語教育について、私たちは考えていかなければならないでしょう。

おすすめ記事

英会話学習のプロに聞くスピーキング力の高め方

合同会社DMM.com 佐藤 奈美さん

IIBC 永井 聡一郎

グローバル社会の第一線で活躍するために必要な英語力とは

寺内 一 氏

IIBC 執行理事 永井 聡一郎

国際的なビジネス環境で成功するために必要なスキルを測る TOEIC® Program

シニアバイスプレジデント

Rohit Sharma(ロヒット・シャルマ)氏

“トランスボーダー大学”が目指す国際人材の育成とは

永田 恭介学長