TOEIC Programの受験申込や

テスト結果閲覧には

会員登録が必要です

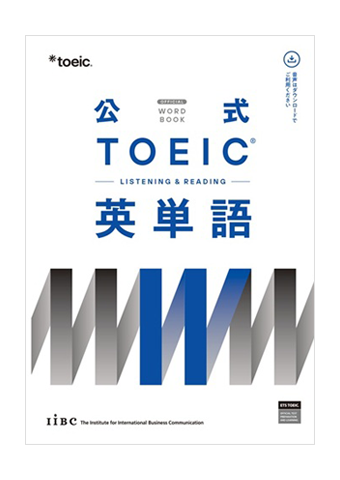

- 公式教材 『公式TOEIC Listening & Reading 英単語』1月9日に発売決定(2025.11.27)

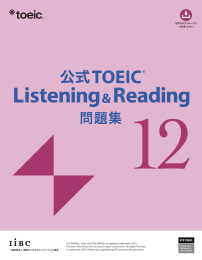

- 公式教材 『公式TOEIC Listening & Reading 問題集12』10月19日「TOEICの日」に書籍版・アプリ版同時発売

- 公式教材 「TOEIC®公式教材アプリ」に『公式TOEIC® Listening & Reading 問題集11』及び「TOEIC公式教材限定サクッとシリーズ」Part 1、Part 4、Part 6、Part 7を追加(2025.6.12)

- 公式教材 「TOEIC®公式教材アプリ」に『公式TOEIC® Listening & Reading 問題集10』を追加(2025.4.14)

目的から選ぶ

自分にあったテストを選ぶ

知る・役立つ

TOEICをどう活かせばいいの?

TOEICの活用方法からお役立ち情報まで、

様々な情報を発信中。

学習サポート・教材

公式教材・問題集

TOEIC Programの各テストを開発しているETSが制作・監修する公式教材。

実際のテストと同じクオリティーで学習できるのは公式教材だけ。

4つの質問に答えるだけ!あなたにあったTOEIC公式教材を診断します。

あなたに最適な問題集を診断する

TOEIC 公式eラーニング

テストを制作しているETSが初中級者のために開発したeラーニング。段階的なカリキュラムで英語力全般の基礎固めができます。継続学習を促進する機能で楽しく続けられ、スキマ時間で効率的に学習できます。

TOEIC公式コンテンツ by IIBC

TOEIC Programのテスト日程や最新情報をお届けしています。無料の英会話コンテンツ「English Upgrader」にはビジネスや日常会話のエピソードがたくさん。スキマ時間の英語学習にご活用ください。

TOEIC公式教材アプリ

TOEIC公式教材アプリ